日本最古の三角点

1.はじめに

1872年(明治5)、芝愛宕山に工部省測量司(後の内務省地理寮)による東京府下の三角測量のため、測点(当時は三角点を測点と呼称)が設置され測量が行われました。

現在の愛宕神社にある池には、この時期に設置された標石が残存していると考えられています。(引用:上西勝也「日本の測量史」)

2.調査の概要

2023年2月4日(土)11:00~14:00に「池の中見学会(愛宕神社主催)」として芝・愛宕山の池の中に現存すると考えられている「日本最古の三角点」の一般公開が行われました。神社境内の都市再生機構(略称UR)による整備工事にともない、池の浚渫が進められる中、複数の要望から「池の中見学会」が開催されました。

当日、池の中では、参拝者への配慮と見学者の安全第一に写真撮影のみが許可されました。

3.調査方法と結果

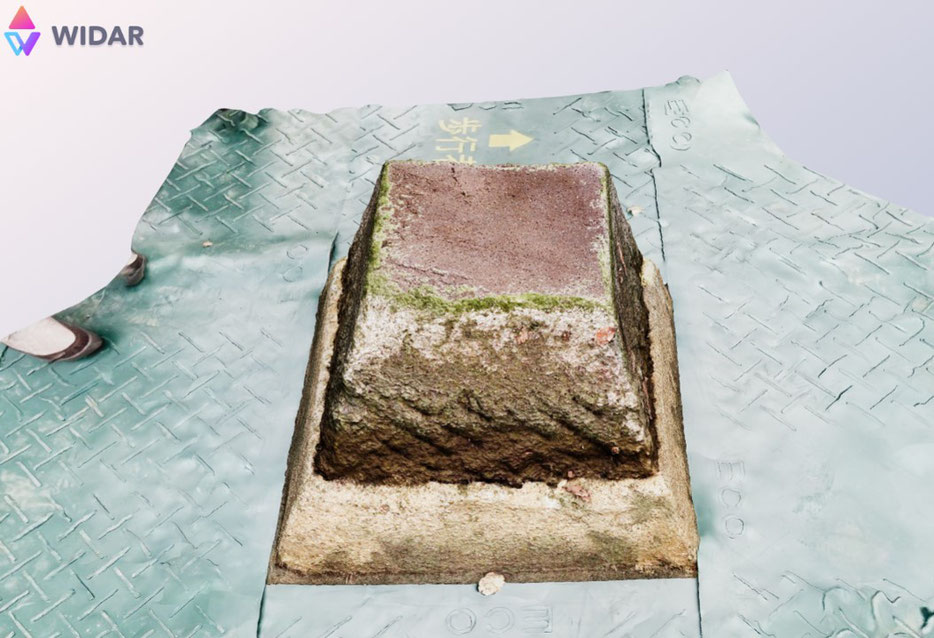

多方向からの近接写真撮影による三次元処理(SfM)による方法でデジタルアーカイブと計測調査を行いました。

標石は、大きさは上部が30㎝、下部43㎝、高さ21.5㎝で、白い石の台の上に設置された状態でした。

標石上部は平らに磨かれ、細い線が対角線状に刻まれていることが微かに確認できました。

石材は茶褐色で空隙があり、火山の噴石ではないかと考えられます。

各種文献などから、東京三角網素図の「Atagoyama(愛宕山測点)」で設置された測点が愛宕神社の池の中に残存していいると推測されていました。

本調査によって、現物が確認され、その標石の形状や上部に対角線でクロスする線が刻まれていることから同時代の測量標石であることが確認できました。

4.調査地の状況

池の水は完全に排水され、コンクリートの底がむき出しになっています。

見学者用の歩行ルート上には歩行者安全シートが敷かれていました。

池の中では写真撮影することや標石に直接触れることができまた。

標石は午前中は湿った状態でしたが、標石は乾いていました。

5.参考文献など

国立公文書館に所蔵されている「東京三角網素図 1875(明治8)年12月」には愛宕山(Atagoyama)が記載されています。

この三角点配置図をもとに1886(明治19)年に内務省地理局から東京5000分の1実測図が発行されました

| 西 暦 | 和 暦 | 実 施 内 容 | 備 考 |

| 1871年 | 明治4年 | 工部省測量司、旧江戸城(皇居西の丸)から測量開始 | |

| 1872年 | 明治5年 | 東京府下13ヶ所に三角点設置 | |

| 1875年 | 明治8年 |

内務省地理寮、三角網図(三角点13ヶ所)完成 東京三角網素図 |

1875年6月には完成していたものと思われるが、同年7月の内務省庁舎火災により素図は焼失。同年12月までに再度作成。 |

| 1880年 | 明治13年 | 東京の測量完了 | |

| 1886年 | 明治19年 | 内務省地理局で「5千分一実測図」発行 |

本報告の作成にあたり、上西勝也氏の「史跡と標石で巡る 日本の測量史」Webサイトと泉田英雄氏の「明治政府測量師長 コリン・アレクサンダー・マクヴェイン」を引用、参照にさせていただきました。

SURVEY&TOKYO事務局

東京都ブランドアクションパートナー(登録番号:A-000287)

SURVEY&TOKYO(ロゴ使用許諾番号L-000596)